Appunti su CHARLES BUKOWSKI

“Charles Bukowski è nato ad Andernach, in Germania, nel 1920, ma è vissuto in America dall’età di tre anni fino alla morte, avvenuta nel marzo del 1994 a San Pedro, in California. Ha pubblicato giovanissimo il suo primo racconto, ma è rimasto a lungo nell’ombra, ai margini della cultura ufficiale, anche per il suo stile di vita disordinato e ribelle. Negli anni settanta diventa autore di culto, soprattutto in Europa, apprezzato come l’esponente più autentico e originale di quella vena letteraria corrosiva e anticonformista inaugurata da Henry Miller e dalla cultura beat”.

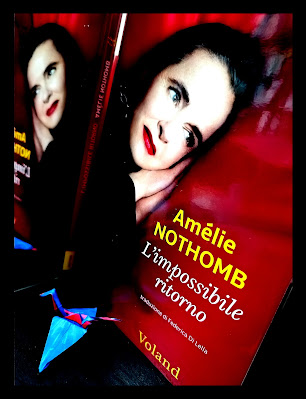

Charles Bukowski, "Quando eravamo giovani", "Il canto dei folli" e "Il grande", Feltrinelli.

Quella che avete appena letto è la breve biografia stampata sui tre[1] volumi Feltrinelli che raccolgono una grossa fetta della produzione poetica di Charles Bukowski, ma è chiaro che un autore del calibro di Bukowski (anche noto con il nome del suo alter ego ‘Chinaski’) non può essere contenuto in poche righe. Qui è associato a termini come “disordinato” e “ribelle”, termini che per tutti coloro che lo considerano un pazzo alcolizzato e donnaiolo suoneranno edulcorati, mentre per me che ho cercato di leggere sotto la dura scorza dei suoi versi il tipo d’uomo che era, non raccontano la verità. La mia verità, quella che ho letto nei versi e negli spazi apparentemente bianchi tra di essi, è ben diversa. Per raccontarvela, partirò da un punto fondamentale senza il quale non avremmo un Bukowski da analizzare, cioè il motivo per cui quest’uomo scriveva.

“Scrivere è un dono e una malattia. Sono contento di esserne stato contagiato”[2], così disse, infatti, e tra poco capirete il perché.

Tutti abbiamo almeno una valvola di sfogo nella vita, qualcosa che ci aiuta ad allentare la pressione per non scoppiare o impazzire: per Charles Bukowski questa valvola era proprio la scrittura. Dunque Bukowski scriveva per sopravvivere, innanzitutto, per non essere schiacciato dal peso del mondo. La scrittura, per lui, aveva un potere salvifico, e lo si evince da vari componimenti, come quello che recita:

“sto male fisicamente e mentalmente quando sono

isolato dalle

parole”[3]

Esorcizzava il suo disagio esistenziale attraverso la parola scritta, infatti sosteneva che “si scrive per se stessi, mai per gli altri”[4]. Bukowski era una sorta di alter ego sartriano: non amava gli altri, li evitava, cercava di starne alla larga perché gli altri sono l’inferno[5], sono come malati contagiosi. E, va detto, non era tanto un tipo di contagio fisico che lui temeva, quanto piuttosto il contagio psichico, emotivo. Bukowski temeva probabilmente che gli altri lo risucchiassero nel loro vortice di problemi, paranoie, elucubrazioni mentali, pensieri ossessivi, paure e futilità. Gli altri, infatti, lo ammorbavano coi loro discorsi inutili, ipocriti, egoistici, ruffiani e lamentosi; gli altri erano vampiri energetici, impregnati di solitudine, vuoti ma pieni di sé. La gente lo terrorizzava e lo disgustava, eppure, se non ci fosse stata quella gente che tanto lo terrorizzava e lo disgustava, probabilmente non avrebbe prodotto i suoi scritti. E si sforzava di mantenersi “vivo” tra i “morti” anche se, in fondo, la vita è questo: un’attesa più o meno passiva della morte, un intermezzo in cui cerchiamo di allontanare gli altri e – contemporaneamente – sentiamo di doverci avvicinare a loro. Temiamo il loro giudizio, eppure – o, forse, proprio per questo motivo – li spiamo da dietro le tende.[6]

“non che io fossi un essere umano

per bene

ma non ero schierato

con nessun gruppo o

ideologia.

in realtà nell’insieme l’idea della

vita e della gente

mi ripugnava”[7]

“Bukowski scrisse a un amico: «Mi pubblicheranno un’altra poesia nel numero di settembre. Non è male, e così avrò voglia di vivere altre tre o quattro settimane. Te lo racconto perché mi rende felice a mio modo e sto bevendo birra. Non mi interessa tanto la fama quanto la sensazione che non sono pazzo e che le cose che dico si capiscono». E disse anche: «Non smetto di scrivere poesie su poesie. Se non fosse per questa valvola di sfogo, sarei un suicida o mi starei imbottendo fino al culo di pasticche nel manicomio più vicino»”[8].

Raccontava la sua realtà, nuda e cruda, senza fronzoli, con toni talvolta aspri e forse voleva che i lettori leggessero non solo le righe, ma tra le righe e in quello spazio apparentemente vuoto vedessero la chiave di lettura: Bukowski era un individuo semplice e complesso, e così erano (e sono) i suoi scritti. Tutto è come è scritto, ma c’è sempre di più, un di più semplice e complesso. Come la vita. Dietro la sua presunta “volgarità” c’è sia bellezza che disillusione. Ma sulla disillusione tornerò tra poco.

Bukowski scriveva per fuggire dalla razza umana e dal ricordo di farne parte, suo malgrado. Scriveva perché nella scrittura c’era la sua natura, ma soprattutto c’era il seme del potenziale, cioè la possibilità di essere al di sopra di un corpo di carne e ossa, pregi e difetti, la possibilità di essere energia in evoluzione, in perenne mutamento. Scriveva perché la sua grande sensibilità – sì, a parere mio Bukowski era una persona dotata di una sensibilità non comune – lo logorava e lo straziava. “Vedeva” e “sentiva” come solo i grandi poeti sanno fare e lo ha dimostrato spesso nelle sue poesie.

Forse i più pensano che Bukowski fosse una persona grezza e oscena, invece secondo me cercava di mascherare la propria vulnerabilità, si sforzava di annegarla nell’alcol e di zittirla nel caos delle scommesse, del sesso e delle risse. E scrivere era per lui come “vomitare” tutta quella vita sulla carta.

“Sentiva”, “vedeva”, sopportava stoicamente, dunque. Stoicamente? Non proprio, ma d’altronde cosa importa il modo in cui sopporti? Il fatto rimane: sei costretto a sopportare perché sai che non puoi cambiare il mondo, puoi solo sopportarlo ancora. La vita, in fondo è una questione di resistenza:

“confinato in questa piccola stanza,

dopo la mia ultima

resistenza”[9].

E ciò che di solito viene chiamato “cinismo” è soltanto, per dirla con Wilde, vedere le cose per come realmente sono, non per come idealmente dovrebbero essere.

Ecco perché mal tollerava il giudizio dei critici letterari: loro recensiscono il passato, perciò non è mai (o quasi) vero ciò che scrivono di te e delle tue opere: tu non sei più quello che hai scritto, sei cambiato dall’ultima parola che hai messo sulla pagina, sei diverso; tu sei già oltre, tu sei già altro, mentre loro stanno ancora finendo di scagliarti contro le loro ultime parole.

Ecco perché, se scrivi, devi sempre dimostrare, devi sempre distinguerti, essere perfetto, essere adeguato, o adeguatamente perfetto o perfettamente adeguato. Sempre. Quanto sarebbe bello, invece, essere se stessi. Sempre. Semplicemente se stessi, ognuno nella propria complessità, più quel qualcosa in più. Se stessi, ma già al di là. Che bello sarebbe essere speciali nella propria autenticità.

Bukowski scriveva perché se non avesse messo da qualche parte tutte le cose che “vedeva”, forse si sarebbe tolto la vita. O non avrebbe lottato – nemmeno passivamente – per viverla fino all’ultimo istante.

La vera creatività, per Bukowski, era l’assoluta normalità, il sopravvivere quotidiano, il vivere di tutti i giorni, quello che sembra non avere niente di speciale, ma che, nelle mani giuste (come quelle di un buon poeta, ad esempio), potrebbe diventare arte.

Le sue poesie, infatti, sono come pagine di un diario: intrise di quotidianità, con tutto ciò che la quotidianità comporta, ovvero momenti di apatia, attimi di pace, secondi di incertezza, attimi di disagio, istanti (o qualche periodo) di torpore, minuti (o magari ore) di produttività, attimi di lucidità, momenti di grande noia, attimi di disperazione, brevi barlumi di serenità. Per lo più.

Qualcuno ci legge volgarità, io ci vedo una corazza “per resistere agli urti della vita”[10]. Qualcuno ci legge il cinismo, io ci vedo una sensibilità martoriata. Bukowski era un cantore della vita così com’è, e la vita non è né volgare né ben educata.

Scrivere era per lui come ingaggiare battaglie con se stesso, era una zavorra per non volare via e, nello stesso tempo, una via di fuga; era una battaglia contro il mondo ma anche un modo per raccontare quello stesso mondo che se non fosse così assurdo non gli avrebbe dato nulla di cui scrivere. La scrittura era un rimedio contro la noia e la stagnazione, ma anche un punto fermo.

“Quando si smette di scrivere, cosa ci rimane? La routine. Movimenti meccanici. Pensieri vuoti. Non sopporto la monotonia”[11].

“E quando il mio scheletro riposerà nella bara, se ne avrò una, non ci sarà nulla che potrà togliermi le magnifiche notti che ho passato davanti alla macchina per scrivere”.[12]

“Abbiamo tutti chiaro che scrivere ci salva. O, almeno, tutti quelli di noi che sono costretti a mettere insieme parole per poter sopportare la paura delle notti e le vacuità delle mattine. «Sembra che gli scrittori abbiano perso la bussola, scrivono per farsi conoscere e non perché sono a bordo della disperazione» dice in una frase memorabile Charles Bukowski. È curioso, perché Bukowski mi è sempre stato antipatico e non mi sono mai piaciuti i suoi libri, ma dopo aver letto le lettere e le note biografiche raccolte sotto il titolo Sulla Scrittura, ho scoperto un tipo catastrofico ma autentico, brillante e profondo. Sì, sicuramente esistono scrittori professionisti che scrivono romanzi come se fabbricassero scarpe, ma mi sembra che siano pochi. Io direi che, per la maggioranza, si tratti di bravi o di pessimi scrittori, la scrittura è uno scheletro esogeno che ci regge in piedi”.[13]

Ma l’amore per la scrittura è anche una derivazione, proviene infatti dall’amore per la lettura:

“senza quei libri

non so proprio

cosa sarei

diventato:

squinternato;

parricida;

idiota;

disperato”.[14]

I Grandi della Letteratura come Ibsen, Shakespeare, Chekov, Jeffers, Thurber, Conrad Aiken, D. H. Lawrence, Dostoevskij, Turgenev, Gor’kij, Aldous Huxley, Sinclair Lewis e altri sono stati per lui vie d’uscita, fonti di speranza, scappatoie. Il padre di Bukowski, infatti, non amava i libri, e per il giovane Charles la lettura rappresentava non solo un mezzo di conforto, ma anche un atto di ribellione all’ignoranza paterna. “Ognuno di noi deve avere un eroe”[15] disse a tal proposito. I suoi li abbiamo già citati. Scrittori come Dostoevskij sono stati i suoi supereroi di riferimento, il suo “gancio in mezzo al cielo”[16], la sua fune per uscire dalle sabbie mobili. Forse, in cuor suo, Bukowski avrebbe voluto eguagliare i suoi beniamini o, almeno, avvicinarsi a loro, ed ecco perché le critiche e i rifiuti erano per lui tanto dolorosi…

I Grandi della Letteratura erano i Supereroi di un antieroe (Bukowski, per l’appunto) che viveva di sogni. Un antieroe che come gli eroi aveva una doppia vita: di giorno era un uomo comune (o, meglio, si fingeva tale) e accumulava esperienze con le quali vergare le carte, e di notte aggrediva la vita, la sfidava, la frustava con pugni e parole, battendo le dita sui tasti della macchina per scrivere (prima) del computer (in una fase intermedia) e, di nuovo, della macchina per scrivere (alla quale era tornato dopo la “morte” del suo computer.

Bukowski era un “animale notturno”: bravo, cattivo, squilibrato, ma autentico soltanto di notte, dato che di giorno doveva abbassarsi a chiedere (era lui stesso il proprio ufficio stampa), doveva comportarsi come una persona “normale” in modo da poter pubblicare i suoi lavori e guadagnare: per bere, per scrivere, per vivere davvero.

Ma la normalità non era una cosa nelle sue corde. Eh già: ordinario, routine, noia… che brutte cose per lui! Uno dei tanti componimenti che lo dichiarano è quello in cui sono contenuti questi versi:

“stavo evitando

di farmi intrappolare

in un genere

di vita

ordinario”.[17]

E in vita da vagabondo è molto chiara la sua doppia identità:

“avevo sempre due paia di

scarpe,

le scarpe per-cercare-

lavoro e le scarpe da

lavoro”.[18]

Una vita vera e una di facciata. Certo è che il dualismo e la dicotomia sono parte integrante della vita. Prendiamo l’odio di Bukowski per il padre, ad esempio: i due più potenti motori che ci spingono all’azione sono l’amore per qualcosa (o per qualcuno) e l’odio per qualcosa (o per qualcuno). Forse, dunque, se Charles non avesse odiato tanto suo padre e la vita di “ottuso perbenismo”[19] che conducevano i suoi genitori, non avrebbe intrapreso quel tipo di carriera e non sarebbe diventato ciò che poi è diventato. Comunque sia – e questa cosa mi fa tremare – quando leggo i suoi versi, in primo piano non vedo tanto l’odio, quanto invece il desiderio di sentirsi vivo in mezzo a un mondo di morti che camminano e, paradossalmente, la necessità di dare tregua a quei sensi tanto acuti che tormentavano le sue giornate e la sua vita.

Mi sembra arrivato il momento di approfondire il già citato rapporto problematico di Bukowski con l’alcol e, per farlo, mi aggancerò ad alcuni brani tratti da Il pericolo di essere sana di mente, di Rosa Montero:

“La droga regina dell’artista e in particolare del letterato è l’alcol. «Il bere aumenta la sensibilità. Quando bevo le mie emozioni si intensificano e le metto in un racconto. I racconti che scrivo quando sono sobrio sono stupidi. Tutto appare molto razionalizzato, senza alcun senso» disse Scott Fitzgerald a un’amica agli inizi della sua discesa agli inferi. L’ossimoro dell’ultima frase di Scott mi sembra stupendo: quanto più si usa la ragione nell’arte, meno senso ha tutto. […]

L’alcol è la piaga più grande degli scrittori, specialmente nel XX secolo”.[20]

“Alcuni scrittori riescono a smettere prima di ammazzarsi, come il Nobel O’Neill, […], o come Stephen King, […]. E Bukowski ripete di continuo con orrore nel suo libro autobiografico Sulla scrittura che, dopo aver passato sette o otto anni «soltanto a bere», venne ricoverato nell’ala riservata ai poveri del County General Hospital di L. A., con lo stomaco perforato e vomitando sangue. Fu sul punto di morire, ma ciò che lo spaventava di più era di essere finito nell’ala riservata ai poveri; evidentemente la considerava la più grande degradazione della sua vita. Dopo quell’episodio, bevve soltanto birre, una risorsa tipica dell’alcolizzato, con cui comunque si sbronzava, ma in maniera meno grave”.[21]

Alcuni autori non riescono a scrivere senza essere ubriachi (autori come Hemingway e Fitzgerald). “Però il bere è una musa maligna che, prima di ucciderti, ti abbrutisce, ti umilia e ti toglie la parola. Come diceva scottato dall’esperienza Charles Bukowski, «bere aiuta a creare, ma non lo raccomando»”.[22]

Il bere gli dava coraggio per affrontare se stesso, gli altri, la vita, le vittorie e le sconfitte. L’alcol era un anestetico ma anche una pozione magica per – paradossalmente – sentire di più. Sopravvivere alla vita, andare avanti. Annebbiarsi per soffrire meno e avere la forza di affrontare nuove sfide che sai ti faranno soffrire, ma usare quella sofferenza per produrre capolavori. E produrre capolavori per placare la sofferenza.

“bere placava la nostra sconfitta, ci riscaldava, ci accendeva,

la nostra unica sfida eravamo noi stessi, nessuno voleva avere

niente a che fare con noi”.

Ma di cosa scriveva Bukowski? In parte l’ho già detto: i suoi temi prediletti erano la quotidianità, la sua quotidianità, ovviamente, con tutto ciò che la componeva, intrecciata alla quotidianità del mondo. Vale a dire che le sue poesie spaziano tra cameriere invadenti (e ruffiane) e il suo disprezzo per la guerra,

“ci stavano insegnando

a ucciderci a

vicenda”.[23]

tra l’attrazione fisica per la professoressa di Letteratura e le dissertazioni sulle prostitute, tra il funerale del padre e il bisogno di cercare la rissa, tra lo schifo per la politica e l’amore per certi brani musicali ascoltati al buio; tra le odi ai suoi scrittori preferiti (in particolare Dostoevskij) e le scommesse all’ippodromo, tra la speculazione edilizia e l’inferno… Già, c’è veramente tanto inferno, nelle poesie di Bukowski; ovunque, sempre. Così come la morte. Il bere, lo scrivere, le risse, il sesso, il fumo, la sregolatezza, l’amore per i gatti, le scommesse, la corrispondenza coi lettori, le lettere di rifiuto, la musica, ascoltata al buio, come un rituale, come per vederla meglio, come un filtro, un colino a maglie fitte per filtrare le brutture del mondo; e la morte come compagna di vita, il disprezzo per la gente… tutto questo era ed è il mondo di Bukowski. Tra le centinaia di versi emergono delle perle di qualcosa che assomiglia alla saggezza, come il fatto che nella vita tendiamo a dare importanza a ciò che non ne ha e ignoriamo o sottovalutiamo ciò che invece conta davvero. Vediamo, attraverso gli occhi di un poeta (che come ogni buon poeta sa guardarsi dentro e attorno) che buona parte della gente non vive, bensì sopravvive soltanto. La maggior parte crede in quel che vuole (e forse vogliono farle) credere, ma Bukowski no. Lui “vedeva” la realtà per quella che è. Vedeva anche che gli altri non guardano (e quindi non “vedono”). Capiamo che l’inferno è qui sulla Terra, ma che ognuno ha il proprio.

“non c’è inferno

se non in

terra”.[24]

Cogliamo l’importanza delle piccole cose, notiamo i dettagli. Ci imbattiamo in una ancora acerba idea di Dio[25] - una sorta di ingenuità religiosa - e facciamo la conoscenza degli dèi, che scopriamo essere le circostanze, l’ordine caotico dei fatti dell’Universo; gli dèi di Bukowski non sono entità vere e proprie, sono ancora più astratti, sono idee, sensazioni, intuizioni geniali, forse il destino, il fato o magari il caso. Gli dèi sono una specie di buona sorte che, nonostante la sua “spericolata dissolutezza” gli hanno concesso la grazia di non finire male. Ma gli dèi sono anche beffardi, ridono, e sanno rabbrividire.

“«La vita è il più grande spettacolo dell’orrore» è una delle massime Bukowskiane, persino gli dèi un tempo benevoli alla fine diventano beffardi, folli e sghignazzanti”.[26]

Troviamo critiche al mito dell’eterna giovinezza, denunce contro il finto perbenismo, contro l’indifferenza del mondo, il fastidio per il chiacchiericcio inutile, dannoso e incessante della gente, la politica degli sciocchi…

“gli sciocchi sono a capo dei governi, non tutti

possono guidare il

mondo.

i secoli non mutano gli uomini,

li fanno solo sembrare più

stolti”.[27]

Poi c’è la critica e l’ammirazione per gli altri scrittori per il loro mettersi in mostra, per la loro spasmodica ricerca della fama e della gloria, contro il suo bisogno di dire la verità (la sua verità) e di essere apprezzato per questo; la sua necessità di vivere scrivendo quella verità, il suo orgoglio prudente e modesto (so che è un ossimoro, ma ritengo gli calzi a pennello) - quasi umile - contro l’arroganza malcelata degli altri scrittori.

Il coraggio e la forza di dire la verità, la propria verità, senza filtri ipocriti e senza censura autoimposta è avere contatti con gli dèi. Questi dèi che – ora lo capiamo – sono ciò che dovremmo essere tutti noi se fossimo al nostro meglio.

Sì, nella sua poetica, normalità e quotidianità sono fuse con una forma di spiritualità decisamente interessante, è proprio il caso di dirlo. Gli dèi sono “cresciuti” con lui, sono cambiati con lui.

E poi c’è la personificazione della morte… che manifesta la propria presenza a partire dal giorno del funerale del padre per poi farsi man mano più ingombrante e più insistente nel corso del tempo. C’è, in effetti, una crescente tristezza nelle poesie del terzo volume, quelle della vecchiaia:

“il sole è morto.

il giorno è morto,

i vivi sono morti.

solo l’inferno

sopravvive”.[28]

O anche…

“la morte siede su una sedia davanti a

me e osserva.

la morte vede ma non ha occhi.

la morte sa ma non ha mente.

spesso sediamo accanto nella notte.

la morte ha ancora solo una mossa.

io neanche una”.

“La morte può vincere solo una vittoria scontata”.[29]

L’importanza di cose e persone di fronte alla morte è relativa. Certe cose a cui si dà importanza a un’età, non ne hanno più ad un’altra. E niente è davvero importante, dopo tutto. Niente conta davvero, alla fine, anche se tutto lo ha fatto. E Bukowski ha persino un modo grafico di elevare tutto appiattendo tutto: usa uno stile a base di minuscole (tranne per le cose , o meglio, le persone per lui importanti) per indicare la continuità della vita; per dire che non esiste un “prima” o un “dopo”, ma solo un “durante”. La vita è un ciclo continuo – anche se istanti e sensazioni (come quella che si prova accarezzando un gatto) sono irripetibili - è un continuo ricominciare: per lui “il passato è inutile”[30], continua a impegnarsi per diventare un “grande” scrittore, pur sapendo che nessuno può esserlo – anche se può esserlo stato – ma questo accade perché “è un processo che ricomincia da capo ogni volta e le lodi non ti faranno buttare giù il prossimo verso”.[31]

Le minuscole, qui, stanno a indicare che tutto ha la stessa importanza e niente è importante. Lui stesso si sente un po’ fuori dal mondo, fuori posto, ma ciò che conta è andare avanti, nonostante tutto. E, in effetti, ci sono dei punti in cui sembra proprio che Bukowski faccia una distinzione tra vita vera e mera sopravvivenza. Il passare del tempo… Aspettare la morte senza niente di nuovo da fare e nello stesso tempo opporre una resistenza “passiva”, non abbandonarsi completamente alla morte. Era consapevole di essere mortale e lo diventò sempre di più man mano che gli anni passavano e a un certo punto cominciò a porsi la domanda: è il caso che mi omologhi al mondo? Ma omologarsi significherebbe morire… Perciò resistere, sforzarsi di non uniformarsi è l’unica cosa da fare. E lui ha resistito, fino alla fine.

Chissà se Bukowski temeva la morte… Sosteneva che a nessuno importa niente di lei, ma era davvero così oppure lo diceva proprio per tenerla lontana, come azione catartica o addirittura come esorcismo?

“presto

morirò

ma non sento

alcun rimorso per

questo”.[32]

Bukowski sapeva che tutto è di passaggio, noi compresi, lui compreso. Non si sforzava di fare questo o quello, ma di fare ciò che sentiva di dover fare e sapeva “viverlo” fino in fondo. Ma non per questo non soffriva, anzi, sopportava, a modo suo, il dolore che gli si avventava contro. Penso che lo stoicismo che Bukowski mostrava agli altri e cercava di far trasparire anche dai suoi scritti fosse solamente una facciata per mantenere la dignità anche e soprattutto di fronte a insuccessi, fallimenti, sconfitte e rifiuti.

E poi, come ho già accennato, c’è la disillusione… Bukowski era un poeta disilluso, stanco della gente, stanco del mondo (e ogni tanto, soprattutto tra le sue ultime poesie, si percepisce quella stanchezza, sempre soppiantata poco dopo dalla sua tenacia), stanco di vedere cadaveri ambulanti e cose importanti ignorate a beneficio di cose che non meriterebbero una briciola di attenzione. Sì, Bukowski era un poeta disilluso, ma non per questo potremmo dire che si sia mai arreso davvero e, anche quando ci sembra di cogliere un sentore di apatia, in realtà si tratta – credo – di quella stessa ‘indifferenza’ che caratterizza alcuni dei romanzi di Alberto Moravia. È noia che cerca di scacciare la noia; è bisogno di “fare”, di realizzare, di vivere.

“ero intrappolato tra il nulla e il nulla,

[…]preso tra suicidio e

arrendevolezza”[33]

E cosa si fa quando ci si trova così intrappolati?

“sono uscito di là.

la strada maestra di vita.

mi ci sono buttato

dentro”.[34]

Cosa che un po’ mi ricorda Robert Frost[35] e la sua idea che per uscire da una situazione la si debba attraversare. Bisogna passarci, insomma, non c’è altra via.

E anche quando, in uno dei componimenti, sembra che se la stia prendendo con le api in realtà ce l’ha con l’essere umano o forse più in generale ce l’ha con il modo in cui vanno le cose nel mondo, senza che sia colpa di nessuno, pur essendo colpa di tutti, o forse proprio perché è colpa di tutti. Noi non facciamo nulla di buono e le altre creature sono costrette dal mondo (ma, in realtà, da noi e dal nostro non-agire o agire male) a fare di più. Bukowski amava gli animali, forse perché in lui era più forte la componente animale rispetto a quella umana. In senso positivo, perché quella componente tanto sviluppata lo ha reso autentico e ha fatto sì che anche le sue opere fossero tali e quali a lui.

“In nuce, tra questi versi, c’è la massima del pensiero bukowskiano: non aspettarsi nulla, per non rimanere feriti dagli altri e dalla vita quando alla resa dei conti non si riceverà nulla, non dipendere da niente e da nessuno per essere liberi di spiccare il volo”.[36]

Lo stile di Bukowski è molto particolare e tra i suoi versi, oltre alla quasi totale assenza di maiuscole, si trovano arguti giochi di parole, gentilezza, un po’ di malinconia e qualche parolaccia che però è usata come termine ricercato per sublimare il concetto espresso. Dunque si tratta di uno stile formale o informale? Sboccato o raffinato? Direi nessuna di queste opzioni: il suo stile era (ed è) unico, “bukowskiano”, a mio dire.

“Gli appassionati di Bukowski si dividono, nel nostro paese, in due categorie: l’amante dello scrittore ‘prima maniera’ e l’amante incondizionato di Bukowski. Una delle frasi che ho sentito più spesso è: ‘L’ho letto quando ero giovane’, oppure: ‘Viva il Bukowski dannato-sporcaccione-morto di fame, poi invece si è imborghesito’. Critica, quest’ultima, che lo feriva profondamente, come se i suoi lettori non gli perdonassero di essere riuscito a realizzare il suo sogno e a vivere di quello.

È doveroso sottolineare che ci sono molti libri di Bukowski ancora non tradotti in italiano, e ciò falsa la percezione che si può avere dell’autore: tra Storie di ordinaria follia e questa raccolta di poesie, per esempio, sono trascorsi venticinque anni; il Bukowski arrabbiato e dannato si è fatto più saggio, ma non per questo meno pericoloso e meno sagace. Gli amanti incondizionati di Bukowski lo sanno bene e gioiscono ad ogni verso, riconoscendo nella sua poetica quei nodi fondamentali che l’hanno reso insostituibile. Se un uomo a settant’anni scrivesse come quando ne aveva venti, del resto, sarebbe un mostro, uno che non ha imparato nulla dalla vita, come un sasso immobile in uno stagno.

Il suo stile e il suo modo di affrontare le piccole scocciature e incombenze quotidiane, mettendo in ridicolo e svergognando se stesso e il genere umano, creano una fratellanza indissolubile col lettore”.[37]

La poesia di Bukowski è una prosa che indossa gli abiti della poesia e non troverete svenevolezza in quei versi, ma solo bellezza che, a volte, a seconda della prospettiva, può assumere i contorni di un velato romanticismo. Ma ci sono anche ironia e sarcasmo, con un pessimismo di fondo che fa risaltare tutto il necessario. Ed è vero ciò che ha scritto Simona Viciani nella postfazione, nell’ultima raccolta troviamo un Bukowski più maturo e meno impulsivo; quello della terza raccolta, è un uomo che ha fatto in gioventù ciò che doveva fare in gioventù e che adesso, con ancora tanta energia in corpo ma una diversa intenzione di impiego di quella energia, guarda i giovani. Quei giovani sono gli stessi della sua generazione? No, perché hanno ricevuto in eredità il mondo da quelli come lui, ma forse non sanno come giocarsela altrettanto bene, questa partita.

Quella di Bukowski era una gioventù che rimaneva ferma pur andando oltre, ma che sapeva anche andare oltre pur rimanendo ferma. Era una gioventù fatta di erotismo, una gioventù che faceva sentire invincibili i ragazzi, e li rendeva raggianti, pieni di energia, di vita e di follia. Tutte cose nettamente in contrasto con la vita degli adulti, così stanchi di tutto, con la tristezza della vecchiaia già in tasca. Bukowski rende questa disparità ancor più evidente attraverso il suo stile di scrittura, che Simona Viciani definisce “lineare”, “semplice”, “infantile”, “che arriva dritto al cuore”… E Bukowski stesso, in un’intervista del 1975 disse: “Aprivi un libro e ti addormentavi, pura noia studiata a tavolino. Sembrava un maledetto imbroglio. Così ho pensato: schiudiamo e ripuliamo il verso – per poter stendere un verso semplice come fosse una corda da bucato, e appenderci emozioni – humour e felicità – senza ingombri. Il verso semplice, fluente, e al tempo stesso sfruttare questo verso semplice per appenderci tutte queste cose – le risate, le tragedie, il bus che passa con il rosso. Tutto. È l’abilità di dire una cosa profonda in modo semplice”.[38]

Nudo, diretto, sincero. Nel bene e nel male. Assumendosi sempre il rischio di essere additato con disprezzo. In questo senso penso che Bukowski abbia avuto tanto coraggio: si è sempre raccontato senza veli, ci ha donato la sua vulnerabilità, e in tanti l’hanno calpestata scambiandola per arroganza o forse noncuranza. Sapeva trasformare lo squallore che lo circondava in opere d’arte e lo faceva di getto; i versi zampillavano fuori dai tasti già “perfetti”, candidi e pronti per essere raccolti e spediti agli editori. Bukowski si definiva (ed effettivamente era) un “fotografo della realtà”[39]. E credo lo fosse non soltanto nei temi, ma – valutando tutto ciò che è stato detto fino ad ora - anche nello stile, così “cinematografico”, a mio parere. Viciani parla, non a caso, di “vicende confessate quotidianamente e al contempo brutalmente”.[40]

Provocatorio per insicurezza, provocatorio per missione, provocatorio per passione, per hobby, per gioco, per natura, per esserlo.

Anche quando scriveva poesie di denuncia, di indignazione, non lo faceva per far presa sul pubblico, lo faceva per necessità di raccontare. Non era un tipo ‘acchiappalike’: se vivesse oggi, al tempo dei Social, non scriverebbe per una manciata di “mi piace” in più, ma perché ne ha bisogno. Per esprimere un disagio esistenziale forte e corrosivo. Per essere “veri poeti”, infatti, ci vuole follia, azzardo, inventiva, ma soprattutto il disagio. Ecco la ricetta ideale. Chi non vive nel disagio (ingrediente segreto della ricetta) non può essere un bravo poeta.

“quello che si deve fare

è scavare

nel profondo,

pestare sulla tastiera

fino a farla urlare

cantare e ridere

a crepapelle

cosicché l’imbroglio

si sbroglia, il male –

detto miracolo

si compie

sguazza sul

foglio mentre ti alzi

e attraversi la

stanza, la testa ti

ronza, il cuore

vuole volare

oltre il

soffitto”.[41]

All’arte non si comanda e Bukowski non ha mai tenuto l’arte al guinzaglio, anzi, ha cominciato a giocare con la vita quando si è reso conto che la vita giocava con lui. Ed è per questo che penso abbia vissuto più pienamente della maggioranza delle persone che lo circondavano: ha fatto della propria arte un mezzo di sopravvivenza, dicendo e scrivendo ciò che pensava, nel modo in cui lo pensava.

E, anche se non è diventato scrittore famoso subito - ha lavorato, infatti, oltre 10 anni all’ufficio postale prima di diventare “scrittore a tempo pieno”[42] nel 1970 – è riuscito comunque a coronare il proprio sogno. Non tutti ne hanno la forza, ancora meno son quelli che ne hanno il coraggio, invece lui ha avuto l’una e l’altro. E forse un pizzico di follia. D’altronde è risaputo che viene considerato “pazzo” chi non è conforme alle regole non scritte della società, chi non si adegua alla morale, al costume, chi non recita secondo il “copione”. Bukowski usava il sesso come fosse stata una scappatoia, beveva fino a sbronzarsi, si rifiutava di omologarsi al mondo e aveva dei sogni probabilmente diversi da quelli dei suoi contemporanei. In realtà, già il solo fatto che avesse dei sogni lo rendeva incompatibile con il suo tempo. Era dunque un genio? O forse un visionario? Il confine tra genio e follia è sempre molto sottile, ma io penso che se proprio dovessi scegliere un aggettivo - tra i tanti presenti in queste mie poche pagine - per definirlo, sarebbe “autentico”.

“avevo tutto

e

me lo sono preso”.[43]

Bukowski non ha mai incoronato i poeti, perciò non ha mai incoronato nemmeno se stesso, poiché scrivere era per lui un mestiere come un altro, un mestiere di cui riconosceva l’importanza come del resto l’avrebbe riconosciuta se per vivere (e sopravvivere) avesse fatto l’imbianchino o il carpentiere oppure l’idraulico. Tutti i mestieri vanno fatti bene, e scrivere non fa eccezione. Non dico che non avesse orgoglio o ambizione (probabilmente ne aveva, come tutti), ma solo che non lo faceva trapelare in maniera fastidiosa dalle sue poesie. Anzi, a volte vi si legge persino della modestia, quasi della “timidezza”. Non aveva la presunzione e non nutriva l’aspettativa di essere pubblicato, scrive Viciani nella postfazione de Il grande, mentre oggi tutti vogliono scrivere e nessuno è più disposto a leggere. A questa considerazione aggiungerei che, però, gli stessi che si rifiutano di leggere, pretendono di essere letti, innescando così una specie di paradosso. Mi chiedo se Bukowski si sia mai sentito fortunato o addirittura “privilegiato” nell’aver raggiunto il successo, se abbia mai sperato in cuor suo di diventare “Qualcuno” con la sua scrittura o se, invece, gli sarebbe semplicemente bastato poter essere un bravo scrittore. Di sicuro le critiche negative lo facevano soffrire – soprattutto perché, ogni volta che ne riceveva una, temeva di non essere stato né capito né tantomeno compreso – ma fino a che punto si aspettava di essere acclamato? I critici letterari hanno preso il posto dei suoi genitori, a un certo punto della sua carriera, e da questo assunto possiamo intuire quale pressione avvertisse Bukowski ad ogni commento tagliente… Ma lui stesso, con l’avanzare dell’età, ha cominciato ad essere il proprio critico, tanto è vero che scrisse:

“più invecchio più cancello.

voglio dire, se io non vedo niente in un lavoro, cosa

ci vedrà il lettore?”[44]

Amarlo o odiarlo, dunque? La mia risposta è: leggerlo. Senza pregiudizi, senza aspettarsi nulla, ma essendo pronti a tutto.

CHARLES BUKOWSKI E I GATTI

Charles Bukowski, "Sui gatti", Guanda.

“Quando sono dilaniato dalle forze, allora guardo uno dei miei gatti. Ne ho 9. Ne osservo uno che dorme o che è semiaddormentato e mi rilasso. Anche scrivere è il mio gatto. Scrivere mi permette di affrontare le cose. Mi calma i nervi. Quantomeno per un po’. Poi i miei fili si accavallano e devo rifare tutto da capo. Non riesco a capire gli scrittori che decidono di smettere di scrivere. Come fanno a calmare i nervi?”[45]

Scrivere era per Bukowski un sedativo dell’anima. I gatti, per Bukowski, erano altrettanto calmanti. Una perfetta combinazione di gatti e scrittura ha permesso a questo scrittore tanto particolare di regalarci i suoi lavori.

“stai facendo molto rumore per nulla, guarda noi

e impara il distacco: coraggio è bello, siamo tutti

insieme nel nulla ed è splendido”[46]

“Intrappolato tra il nulla e il nulla”, ma non da solo, dunque: con lui c’erano sempre i suoi gatti, i suoi maestri, le sue guide spirituali.

“Gli animali sono davvero illuminanti. Non sono capaci di dire bugie. Sono forze della natura. La televisione può farmi stare male in cinque minuti, ma posso restare a guardare un animale per ore e ritrovo solamente grazia e gloria. La vita come dovrebbe essere”.[47]

Si identifica in uno dei suoi gatti. Vorrebbe rinascere gatto. I gatti gli dicono tutto ciò che c’è da sapere, e lui ritrova se stesso, la versione migliore di se stesso.

“non mi piace l’amore a comando, come ricerca. l’amore

deve venire da te, come un gatto affamato alla porta”.[48]

Per il signor Bukowski erano maestri. Per la signora Bukowski erano figli. In ogni caso, creature meravigliose, opere d’arte della Natura. Da ammirare e consultare o semplicemente contemplare; creature da accogliere e da cui essere accolti. Da amare a da cui essere amati. Creature da cui aspettarsi tutto e niente. Creature la cui perfezione è raggiunta proprio grazie alle piccole o grandi imperfezioni, ai difetti; creature forgiate dal e nel fuoco della dura vita; sopravvissuti, guerrieri, mistici, poeti, schivi, diffidenti, mattinieri, scrittori, dormiglioni, innamorati, incazzati, ma sempre maestosi, pieni di grazia e bellezza e dignità. Creature speciali. Non come gli umani, che sono troppo, anzi sono solo incazzati. E per le cose sbagliate.

“Gli umani sono troppo sfigati, incazzati e ossessivi”.[49]

I gatti sanno vivere; gli animali – tutti – sanno vivere, mentre noi umani ci limitiamo a far finta. Forse, se riscoprissimo la nostra parte animale, potremmo vivere davvero…

“Avere una banda di gatti intorno è bello. Se ti senti giù, basta guardare i gatti e ti sentirai meglio, perché loro sanno che tutto è semplicemente com’è. Non vale la pena di scaldarsi. Loro lo sanno e basta. Sono i salvatori. Più gatti hai, più a lungo vivrai. Se hai cento gatti, vivi dieci volte di più che se ne hai dieci. Prima o poi questa cosa verrà scoperta e la gente avrà migliaia di gatti e vivrà per sempre. È proprio assurdo”.[50]

[1] “Quando eravamo giovani”, vol. 1; “Il canto dei folli”, vol. 2; “Il grande”, vol. 3

Ognuno dei tre volumi contiene una selezione di poesie che identificano un diverso periodo della vita di Charles Bukowski: il primo è una raccolta di poesie sulla gioventù, il secondo parla dell’età adulta, il terzo – com’è prevedibile – tratta il tempo della vecchiaia. Tutti i libri della trilogia più il volume sui gatti (ed. Guanda) di cui parlo al fondo di questo articolo hanno il testo originale a fronte e sono stati tradotti da Simona Viciani.

[2] Rosa Montero, “Il pericolo di essere sana di mente”, Ponte alle Grazie, p. 136

[3] Charles Bukowski, “Il grande”, Feltrinelli, p. 225

[4] Dalla postfazione di “Quando eravamo giovani” a cura di Simona Viciani.

[5] “L’inferno sono gli altri”, è una citazione tratta dall’opera teatrale di Jean-Paul Sartre intitolata “A porte chiuse”.

[6] Si tratta di un riferimento a una delle poesie di Bukowski in cui si parla della gente (compresi i genitori dello stesso Bukowski) degli anni ’30. Il componimento in questione è intitolato “cosa penseranno i vicini?” e si trova a pagina 67 della raccolta “Quando eravamo giovani”.

[7] Charles Bukowski, “Quando eravamo giovani”, Feltrinelli, p. 71

[8] Rosa Montero, “Il pericolo di essere sana di mente”, Ponte alle Grazie, pp. 132-133

[9] Charles Bukowski, “Il grande”, Feltrinelli, p. 81

[10] Luca Carboni, “Ci vuole un fisico bestiale”

[11] Rosa Montero, “Il pericolo di essere sana di mente”, Ponte alle Grazie, p. 179

[12] Rosa Montero, “Il pericolo di essere sana di mente”, Ponte alle Grazie, p. 278

[13] Rosa Montero, “Il pericolo di essere sana di mente”, Ponte alle Grazie, p. 144

[14] Charles Bukowski, “Quando eravamo giovani”, Feltrinelli, p. 53

[15] Charles Bukowski, “Il grande”, Feltrinelli, p. 83

[16] Claudio Baglioni, “Strada facendo”

[17] Charles Bukowski, “Quando eravamo giovani”, Feltrinelli, p. 131

[18] Charles Bukowski, “Quando eravamo giovani”, Feltrinelli, p. 101

[19] Dalla postfazione di Simona Viciani (“Quando eravamo giovani”)

[20] Pag. 125

[21] Pag. 127

[22] Pag. 129 de “Il pericolo di essere sana di mente”

[23] “Quando eravamo giovani”, p. 63

[24] “Quando eravamo giovani”, p. 191

[25] Visto come se fosse una persona in agguato, pronta per puntare il dito ad ogni sbaglio, per scagliare contro una punizione per le tue malefatte, ma allo stesso tempo un elemento di conforto (per gli altri, non di certo per Bukowski). Come per una forma di ingenuità religiosa, appunto.

[26] Dalla postfazione de “Il grande”, a cura di Simona Viciani.

[27] “Il grande”, p. 241

[28] “Il grande”, p. 167

[29] “Il grande”, p. 169

[30] “Il grande”, p. 15

[31] “Il grande”, p. 15

[32] “Il grande”, p. 247

[33] “Quando eravamo giovani”, p. 85

[34] “Quando eravamo giovani”, p. 85

[35] “He says the best way out is always through” (da “A servant to sarvants”, ovvero “Una serva di servi”).

[36] Dalla postfazione di “Quando eravamo giovani”, a cura di Simona Viciani.

[37] Dalla postfazione de “Il canto dei folli”, a cura di Simona Viciani.

[38] Dalla postfazione di “Quando eravamo giovani”, a cura di Simona Viciani.

[39] Dalla postfazione di “Quando eravamo giovani”, a cura di Simona Viciani.

[40] Dalla postfazione di “Quando eravamo giovani”, a cura di Simona Viciani.

[41] “Il grande”, p. 217

[42] Dalla postfazione di “Quando eravamo giovani”, a cura di Simona Viciani.

[43] “Quando eravamo giovani”, p. 55

[44] “Il grande”, p. 149

[45] Charles Bukowski, “Sui gatti”, Guanda, p. 143, traduzione di Simona Viciani

[46] Charles Bukowski, “Sui gatti”, Guanda, p. 136, traduzione di Simona Viciani

[47] Charles Bukowski, “Sui gatti”, Guanda, p. 79, traduzione di Simona Viciani

[48] Charles Bukowski, “Sui gatti”, Guanda, p. 44, traduzione di Simona Viciani

[49] Charles Bukowski, “Sui gatti”, Guanda, p. 137, traduzione di Simona Viciani

[50] Charles Bukowski, “Sui gatti”, Guanda, p. 121, traduzione di Simona Viciani

Meraviglioso colorato invitante e sublime questo Tuo scritto "Bukowskiano"come un banchetto rinascimentale💯🤩🔥

RispondiEliminaGrazie di cuore! Che commento magnifico, sono proprio contenta che ti sia piaciuto il mio ritratto di Bukowski!

RispondiElimina